Visite du Monastère royal de Brou, chef-d’œuvre gothique !

Bourg-en-Bresse

Voulu par Marguerite d’Autriche au début du XVIe siècle, pour honorer la mémoire de son défunt mari, le Monastère royal de Brou est un des rares témoignages de cette architecture qui clôture la fin du gothique. À une heure de Lyon et en plein centre-ville de Bourg-en-Bresse, la visite du Monastère royal de Brou est incontournable ! De plus, l’un de ses cloîtres abrite le musée des Beaux Arts de la ville.

Genèse du lieu

Bien avant la fondation du monastère royal actuel, Brou était déjà un lieu de culte depuis des siècles. Des vestiges archéologiques mis à jour récemment révèlent la présence d’ossements antiques et paléochrétiens, ainsi que des fragments de céramiques du IIIe siècle.

Ainsi, Saint Gérard, évêque de Mâcon, y fonde un ermitage vers 927, avant d’y être enterré à sa mort en 958. Devenu un prieuré dépendant de l’abbaye d’Ambrona, Hugues, archevêque de Lyon, fixe les limites de sa dîme en 1084. Il Abrite ensuite la tombe de Saint-Gérard et une église dédiée à Saint-Pierre y est construite.

Enfin, abandonné jusqu’au début du XIVe siècle, il est confié au comte Amédée V de Savoie contre la promesse d’y maintenir des religieux, en 1319.

Une histoire d’amour

En 1506, le prieuré est racheté par Marguerite d’Autriche pour y fonder un monastère et une église. La petite-fille de Charles le Téméraire a un triple objectif : édifier un sanctuaire destiné à accueillir le tombeau de son défunt mari et grand amour, le duc de Savoie Philibert le Beau (mort prématurément à 24 ans d’un accident de chasse), celui de sa belle-mère, Marguerite de Bourbon et sa propre sépulture.

Témoignage de son immense douleur, le lieu sera confié à une communauté de moines augustins qui prieront pour les défunts.

Un chantier ambitieux

La construction débute en 1506 et Marguerite d’Autriche choisit elle-même les maitres d’œuvres, d’ouvrages, ainsi que les matériaux les plus nobles.

Avec ses bâtiments monastiques, qui s’articulent autour d’une église et de trois cloîtres, il est sublimé par des tombeaux aux dentelles de pierre, de sublimes vitraux et de magnifiques sculptures.

Elle n’en verra malheureusement pas la fin, décédant en 1530, deux ans avant l’achèvement des travaux.

Sauvetage et consécration

À la Révolution, les Augustins sont chassés du monastère. Ainsi, dès 1793, il abrite le 1er Régiment de Hussards, puis on y enferme les prêtres abdicateurs de Brou, ce qui contribue à le sauver de la démolition. De plus, Thomas Riboud, député de l’Ain et membre du conseil des cinq-cents contribuera également à son sauvetage, en le faisant déclarer Monument National par la Convention. Enfin, son église sera classée Monument Historique en 1862, ses deux premiers cloîtres en 1889 et le troisième en 1935.

Pour finir, il sera élu, en 2014, monument préféré des Français.

Les incontournables

Ce véritable chef-d’œuvre du gothique flamboyant présente de nombreuses particularités incontournables :

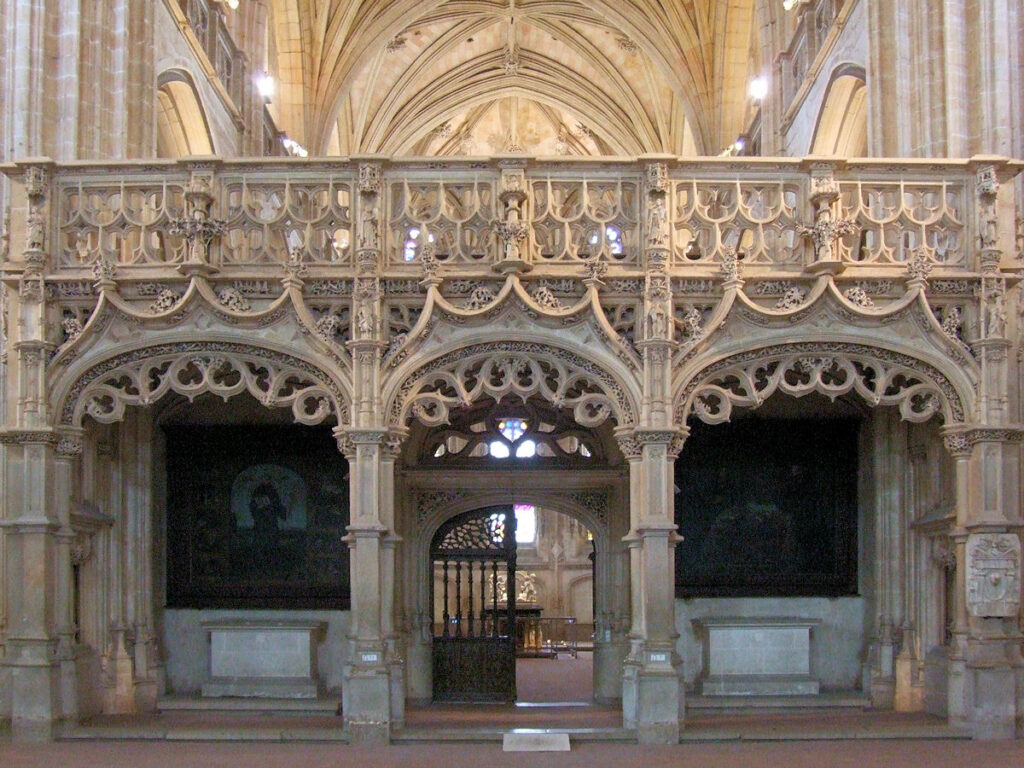

- Un éblouissant jubé, qui sépare la nef, accessible aux fidèles, du chœur, réservé aux religieux. Cette clôture en dentelle de pierre foisonne de détails. Vous pourrez y apercevoir des lettres entrelacées, notamment les initiales de Philibert et Marguerite. Il s’agit là de l’un des rares jubés encore existants en France.

- La toiture du monastère royal de Brou est un élément majeur du monument. Elle est composée de tuiles polychromes en losanges de couleurs brunes, vertes, ocre et jaune clair1. Cette toiture « à la bourguignonne » rappelle certains édifices de la région voisine, comme l’hôtel-Dieu de Beaune ou le palais ducal à Dijon. C’est une véritable merveille architecturale qui vaut le détour !

- Les tombeaux du monastère royal de Brou sont des chefs-d’œuvre d’architecture et de sculpture. Ils se trouvent dans le chœur de l’église et sont considérés comme les joyaux du monument. Vous pourrez y admirer les tombeaux princiers de Philibert le Beau, Marguerite de Bourbon et Marguerite d’Autriche, tous trois ornés de dentelles de pierre et de statuettes. Les tombeaux ont été restaurés en 2018 et ont retrouvé tout leur éclat. C’est un véritable spectacle à ne pas manquer !

Le musée des Beaux-Arts de Bourg-en-Bresse

Le Musée de Brou, créé en 1854, est situé dans une aile du deuxième des trois cloîtres du célèbre monastère royal de Brou. La municipalité de Bourg-en-Bresse l’acquiert en 1922 et y installe son musée municipal. Ainsi, il abrite une collection impressionnante de peintures, notamment des œuvres flamandes et françaises, allant du XVe siècle à l’art moderne. Dont le fameux Dante et Virgile dans le 9e cercle de l’enfer de Gustave Doré (1832 – 1883).

La sculpture y est également représentée, en particulier la sculpture religieuse ancienne. On y retrouve des artistes renommés :

- Barend van Orley (1487 – 1541)

- Jean I Bruegel de Velours (1568 – 1625)

- Jean-François Millet (1814 – 1875)

- Gustave Moreau (1826 – 1898)

- Maurice Utrillo (1883 – 1955)

- Pierre Soulages (1919 – 2022)

- Joan Mitchell (1926 – 1992)

Une programmation culturelle riche et variée

Le Monastère royal de Brou est un lieu de vie culturel, qui vibre et qui bouge, avec un agenda culturel riche et varié. Vous pourrez y découvrir des concerts, des spectacles, des expositions, des installations et bien d’autres événements tout au long de l’année.

Par exemple, le festival ÀLAFOLIE propose des concerts de musique soul avec les Lehmanns Brothers ou de chanson française avec Bertrand Belin. Vous pourrez également initier vos enfants à l’escrime artistique en costume d’époque lors d’un stage de trois jours, ou découvrir l’installation Le Tissu de Lionel Sabatté.

Enfin, le monastère célèbre également son centenaire avec une exposition spéciale. N’hésitez pas à consulter son agenda pour découvrir tous les événements à venir !

À découvrir en famille

Le Monastère royal de Brou offre une expérience de visite ludique et interactive pour les enfants à partir de 10 ans. Ainsi, des visites thématiques, des livrets-jeux, des cartels pour les jeunes publics et une chasse au trésor immersive sont proposés pour découvrir le monument et ses collections.

De plus, le programme pédagogique du Monastère de Brou est conçu en lien direct avec les programmes de l’éducation nationale pour les cycles 3, 4 et 5. Les enseignants peuvent intégrer la visite et/ou l’atelier de leur choix au cœur de leur enseignement disciplinaire.

Enfin, les animations proposées sont variées et interactives, et font l’objet d’une fiche pédagogique dédiée. Voilà pourquoi la visite du Monastère royal de Brou peut enrichir les programmes scolaires en offrant une approche ludique et pédagogique de l’histoire, de l’art et de l’architecture.

Rosa Tandjaoui.

Ajouter un commentaire